「俺って数学の才能ないんかな?

数学できるやつってカッコええわ。

ホンマに頭がいいって感じ?

あいつはすげぇ。正直うらやましい。」

中高の6年間数学の授業を受けながらそのほとんどの期間に渡ってこんな考えが私の頭の中を占めていました。

そして、自分にはセンスがないということを認められるようになるまでにも時間がかかりました。

たしかに自分自身も小学生・中学生の頃は算数・数学は多少は得意と言える方でした。

しかし上には上がいるもので、

どこへ行ってもすごいやつというのはいて、

子どもだった私は正直に言ってそういうタレントたちにかなり嫉妬することもありました。

彼らのことを別に気にしていないフリをしながら裏ではめちゃくちゃ意識していました。

地元大阪の進学校で実は落ちこぼれとして過ごしていた高校3年間は謙遜でもなんでもなく、

「自分には京都大学の数学なんて全く関係ない。頭のいいやつがやるもんやろ?」

と感じていたので完全にスルーでした。

それから、予備校で浪人して、京大を志望し、その京大数学と向き合うことになって、京大に入って、周りの学生を見て、塾講師もして、そういう経験を経て

「才能がない?

そんなことはない!

才能なんて関係ない!

才能を言い訳にせず、もっと努力せえや。」

なんて偉そうなことは絶対に言えません。

数学の得意不得意には情報処理の能力によるところが大きいです。 これは特に塾講師をしている時にはっきりと実感しました。

みんな平等ではありません。

私にはいまいち数学的なセンスというものがなかったようです。

しかし、問題はありません。

今日はそんな私にとっての『京都大学数学対策』がどんなものだったかについてレポートします。

◼︎もくじ (A)京大数学に対する考え方←メイン (B)京大対策でやったこと←いつもの

(C)この時期(秋)にやっていたこと(計画表の写真付き)←おまけ

(A)京大数学に対する考え方

京大数学難しくないですか?

私はめっちゃ難しいと思います。

冒頭で書いたように『中高の6年間』は数学に対して「才能が〜センスが〜」とかってずっと考えていました。

しかし、浪人してから京大志望に変えてその難しい京大数学の勉強をしなければならなくなってからは考え方を変えました。

「もう数学できへんでもええわ」

以下より私が数学を出来なくてもいいと考えた理由を4つの見出しと1つのまとめに分けて書いていきます。

①京大数学は難しい。

合格者平均点とか模試での成績の分布とか見ている限り、

京大数学って誰しもが難しいんじゃないかと。

たしかに、天才はいるからそういう人たちにとっては簡単かも知れませんけど、

大多数の受験生にとっては難しいでしょう。

京大受験生でも京大数学を難しく感じるのは自分だけではありません。

そんなに気にする必要はありません。

②入試科目は数学だけではない

京大工学部の合格者最低点の得点率って毎年50%台ですよね。

低いときはこれを割り込みます。

こういう合計の合格点が低い試験だとめっちゃ得意な科目があるとすごく有利になるんですよね。

例えば工学部のある学部のある年の最低点が400/800だとします。

英語で150/200、物理化学で200/250、国語で50/100

これで数学は0点でもクリアです。

これは極端な例です。

理科は獲りやすいですが流石に80%は難しいでしょう。

現実的には数学は部分点もしっかりとくれるのでそういうものを足して合格点をまかないます。

センター試験だとこの手は使えません。

私も昔は数学に一番プライオリティーを置いていた気がします。

でも数学に固執せずに客観的に配点と傾斜と得点の集めやすさなども考慮して戦略的に得意科目を作りましょう。

③標準問題を完璧に

これは他の科目でも繰り返し述べていることですが、

難関大学受験生こそ標準問題を完璧に仕上げます。

京大数学は多くの受験生にとっても難しい。

合格者最低点も低い。

こうなってくるといかに標準問題で点数を取るか。 みんなが正解する問題を自分も確実に拾っていくこと。

絶対に落とさないこと。

これを徹底することが普通の受験生の戦略になります。

特に苦手科目の場合は背伸びをせずに足固めに努めましょう。

④能率が上がった

悩みながら勉強していると勉強効率が下がります。

だって「これでいいんだろうか」「京大に届くんだろか」「最初から無理なんじゃ・・・」なんて、

自分に自信を持たず、日々の課題を信頼できずに取り組んでいて最高のパフォーマンスを出せるわけがないよ。

仕事でもスポーツでも恋愛でも同じですよね。

私は「数学はできなくてもええんや」と考え方を変えたことによって、 それ以降、悩むこと・考え込むことはなくなり、

自信を持って毎日気持ちよく受験勉強を頑張ることができました。

まとめ

ここまで話したように、

私と同じように数学ができない方は必ずしも京大数学レベルを解けるようになる必要はありません。

得意科目を他に作り、数学に関してはみんなが取れるような問題を確実に取ることに重きを置きます。

そして、そのためにはその『取れるような問題』を見つけること、

取れる問題に時間を割く要領も意識して過去問や模試で練習します。

ちなみに得意科目にする個人的なオススメは絶対的に英語です。

もう圧倒的に英語。

→🔗英語を得意科目にするべき5つの理由 一応言っておきますが、

数学はできなくてもいいけれど、科目自体をないがしろにしていいということはありえません。

だから、私も数学ができないと言っても河合程度の模試ならなんの自慢にもなりませんが基本的に偏差値70以上はありました。

数学のセンスのない私でも京大ではないその辺の国立大学の数学なら簡単でした。

京大数学ができないとしてもここまでやれば戦えるということです。

(B)京大対策でやったこと

現役時と浪人時に分けて書きます。

現役時は京大志望ではなかったので、厳密に言うと京大対策のためにやったことは浪人からです。

でも、現役時の知識も持って京大を受けたことは確かなので全部書きます。

特によかった教材に関しては『オススメの参考書まとめ』として、

過去に書いたこちらの記事に抽出して詳しめに書いています。

→🔗京大受験時の参考書や問題集のまとめとオススメ教材の紹介

現役時

青チャート

いわゆる網羅型問題集として。

一通りやりました。

しかし、やり方がゆるくて全然完璧ではありませんでした。

作業的に終わらせることばかり考えていました。

理系数学の良問プラチカ

ろくに数学を勉強できていなかったこの時の自分には難しく身につきませんでした。 表紙がかっこいいとか頭がいい人が使っていたとかいう理由で買ってはいけませんね。

自分のレベルにあったものじゃないと。

他もそうですが現役時は問題集を適当に選んでいました。

マーク式問題集(河合出版)

現役時数学にも穴だらけだった私には難しかったし、いきなり実戦問題集に取り組むことは学習効率が良くありませんでした。

センター過去問

15年分ほど解きました。

上のマーク式でも言えますが、現役時は基礎もおろそかだったのであまり意味がなかったと思います。

やっぱりこういうのはチャート式などの基本問題・標準問題を100%完璧にした上で、

確認のような形で取り組むのがベストです。

数学も1つ1つ積み重ねていく科目だからもし知識が穴だらけだと、どこが抜けていてどこがわからなくてどこを勉強すればいいのか全然わかりません。

浪人時

細野真宏のよくわかるシリーズ

初心者でもわかりやすいこの参考書を数学対策のとっかかりとして使いました。 確率や整数問題、微積はこれで学習しました。 流れるように数学を学ぶことができます。

特に上の確率が傑作。

学校の授業や学校で渡されていたようなテキスト(オリジナルとか)は自分には合っていなかった。 最初からこれで勉強すれば良かったと思いましたね。

A・SOの解法シリーズ

図形・ベクトル・数列をこちらのシリーズで学びました。 細野もASOもよく練られたとてもいい教材ですが今はもう古いのでそこまではオススメはしないですね。

改訂版があればいいですけど改訂されてないですよね。

でも細野先生のは今も売れ続けているみたいです。

やさしい理系数学

いわゆる『やさ理』

もう一個上のハイレベル理系数学は『ハイ理』

ほとんど自力では解きません。

パターンの暗記と割り切って消化していました。

関連:🔗数学の勉強方法。基礎となる3つの考え方。

浪人の時にはこれを一番のメインとして使っていました。

散々言われていることですが決して易しくありません。 解説が丁寧なのが優しいって意味かもしれませんね。

でも対になってるのが「ハイレベル」だからやっぱり「易しい」なんかな。

マスターオブ整数

大学への数学シリーズです。

整数問題に苦手意識があったので一冊やりました。

京大入試対策として意味があったのかわかりません。

数学が苦手な人がここまで頑張る必要は私はないと思います。

1対1対応の演習

確認のような使い方をしました。

程よい難易度の問題がいい感じにまとまっていて気に入っていました。

1対1をスラスラ解けるのが旧帝クラスの受験生の標準レベルだと思います。

京大も数IIIに関してはなぜかこの(易しい)レベルの問題が出ることがあります。

マスターオブ整数も1対1も評価が高いですよね。

1対1は私もオススメです。

京大過去問

25カ年をやりました。(上の最新版は27カ年)

過去問なので最初は自力で解きますが、難しかったので1/4くらいしかまともに解答できませんでした。

難しくてもきちんとテスト形式でアタックするべきではないでしょうか。

歯を食いしばって頑張るの。

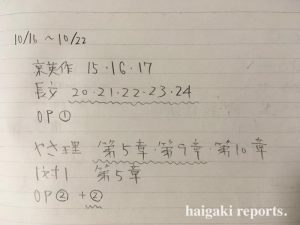

(C)この時期(秋)にやっていたこと

私が受験生だったら先輩のスケジュールとか結構気になると思うので京大受験生の1例として掲載します。

私が京大を目指して勉強していたときに書いていたメモです。

まずこちら↑は1週間単位の計画になります。

「1対1」はどの1対1かわかりませんがおそらくIIICかと思います。

OPとは京大オープンの模試かその過去問のことです。

①は1回分という意味。

波線はすでに1度取り組んだ問題の復習です。

秋の勉強メニューのだいたい50%が復習だったようです。

私は浪人していたのでこんなもんだと思います。

もう少し復習が多くてもいいかもしれません。

一般的な現役生だったら復習の割合は3~4割くらいでまだまだ新しい問題に取り組む必要があります。

次に1日単位の計画です。

先ほどの1週間のプランからだいたい毎日前日に翌日のノルマとしてピックアップしていました。

MKはZ会の京大数学で物Tは予備校の物理テキストのことです。

英語・数学・物理・化学しかやっていませんね。

私は理学部志望だったので当時の理学部はセンター試験の比率は0点で二次試験の点数だけで合否が決まるシステムだったので二次対策ばかりしていました。

記録を見たらわかる通り一日に同じ科目や単元をたくさんやらずに出来るだけ分散して取り組んでいました。

例えば物理は物Tと重要問題集の4問だけ、化学は新演習から3問だけです。

このやり方は飽きないしメリハリがつくしオススメです。

問題を絞ることでその数問にかなり集中することができるし、そしてその分思い出記憶にも残りやすかったです。

これらのメニューを1日約6時間で消化していました。

休憩時間を除いた実質的な勉強時間です。

さいごに、

朝晩は冷えるし、空気も乾燥してきました。

体調管理にも十分に気をつけてください。

ここ舐めてたら痛い目を見ます。

後4ヶ月弱、頑張ってください。

以上!

🔗京大勉強法〜英語編〜

🔗俺の京大対策〜化学編〜